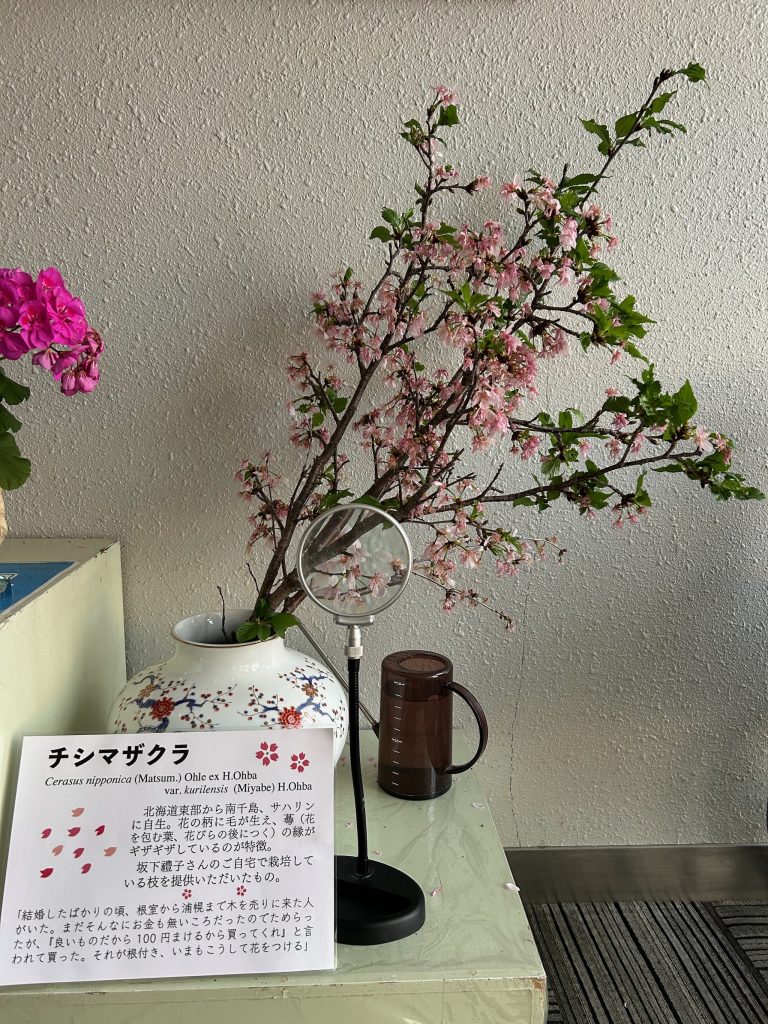

博物館正面玄関に展示中の、教育長のチシマザクラ。

5月5日に満開となりましたが、だいぶ花は散ってきて、代わりに葉が茂ってきました。

ところが、真新しいはずの葉が、ところどころ虫食いになっています。

「もしや?」と思って全体を観察すると、いました!

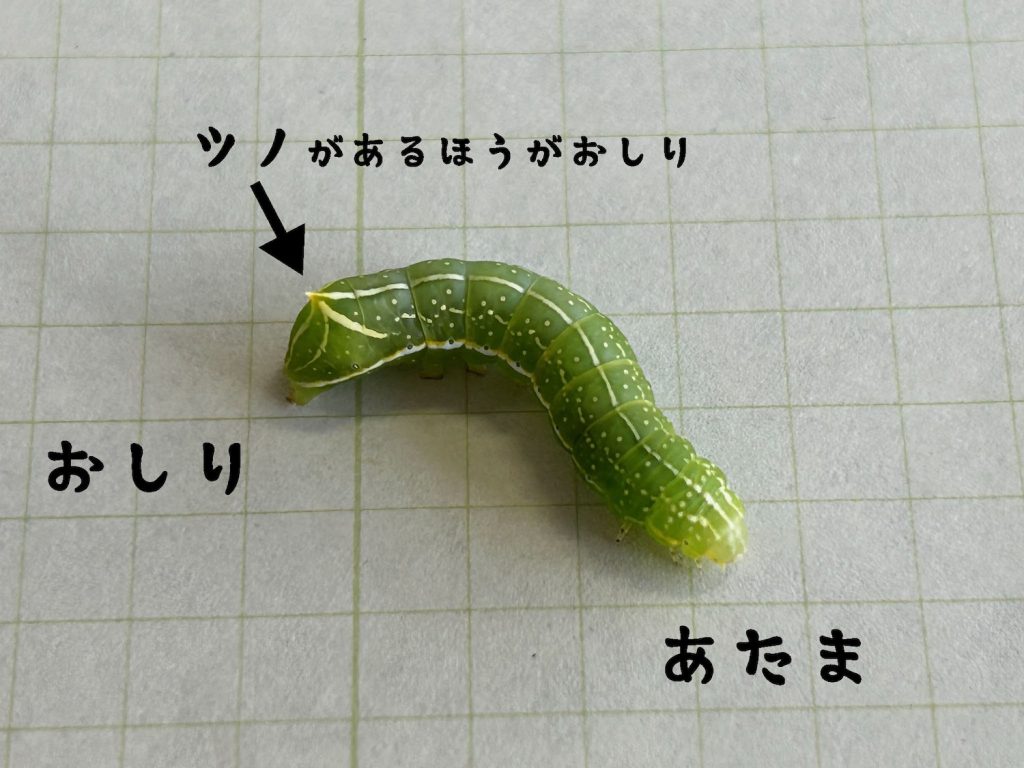

調べてみた結果、「シマカラスヨトウ」の幼虫のようです。

チョウやガのなかまは、食べる植物(食草)が決まっていて、シマカラスヨトウはハルニレやミズナラ、それにサクラなどバラ科の植物を食べます。バラ科にはスモモやサクランボ、リンゴなどが含まれますので、果樹の害虫ともされています。

緑色の体の横に白い線が走り、おしりに黄色く小さなツノが生えているのが特徴です。

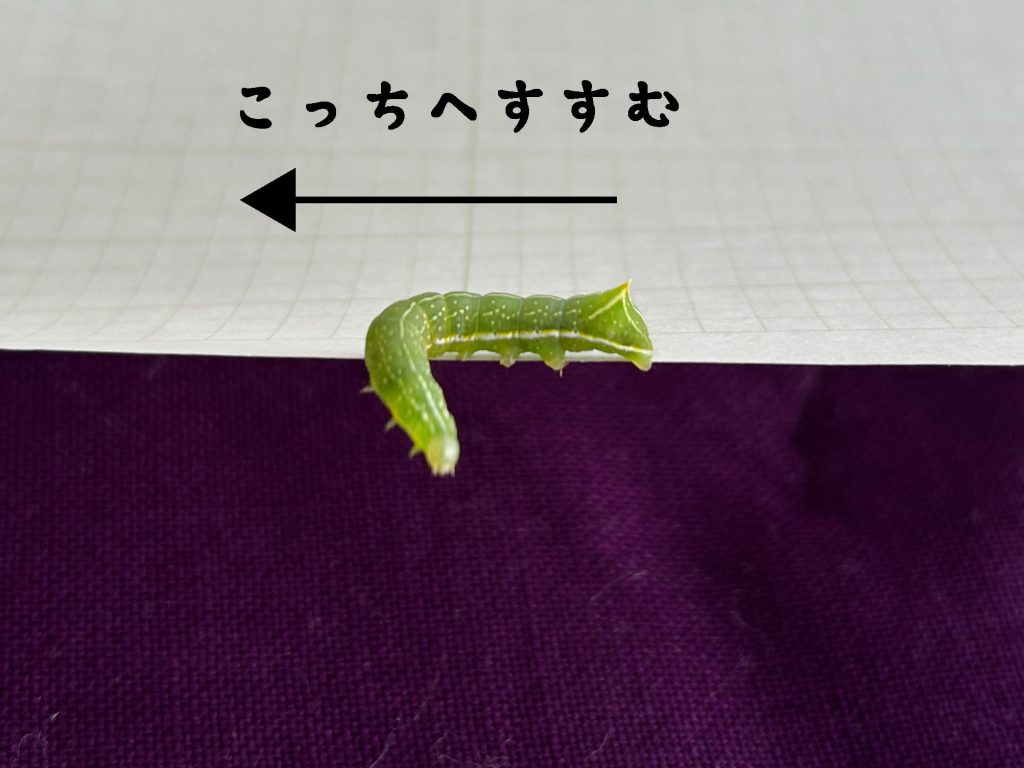

頭をふるシマカラスヨトウの幼虫。

ツノがある方がおしりなので、当然ながら頭のある方へ進みます。

卵で越冬するので、枝をいただいてきた坂下禮子さんの家にいたときに卵が産み付けられ、そのまま博物館へやってきて、この春に卵から孵ったのでしょう。

さて、どうするかなと考えました。

このまま放っておくと葉がどんどん食べられてしまいますが、面白いので、来館した方に探してもらいたい気もします。

教育長の許可が出たら、ふたたびチシマザクラの枝に戻して、もうすこしだけ観察させてもらおうと思います。

許可が出なかったら・・・標本にします。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。